足摺岬(監督・吉村公三郎、主演・木村功/津島恵子)、異母兄弟(監督・家城巳代治、主演・三国連太郎/田中絹代/中村賀津雄 )、雲がちぎれる時(監督・五所平之助、主演・佐田啓二/有馬稲子/仲代達矢/倍賞千恵子)などは映画化されてもいる。だが現在、田宮の作品は文庫本でさえ読むことができないから、知る人もないのは無理からぬ話であろう。

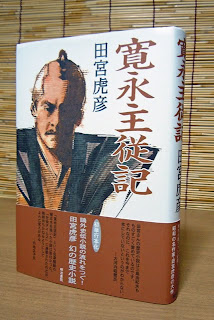

1911年生まれの田宮虎彦、来年になれば生誕100年をむかえるが、このほど長編歴史小説寛永主従記』(明治書院、1890円)が刊行された。(http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d.html/ref=aw_mp_1/?a=4625654130&uid=NULLGWDOCOMO)

田宮はもともときびしい運命にもてあぞばれながらも、懸命に生きる人間の姿を冷静沈着な文章で描く作家だが、この作品も例外ではない。封建時代にあって絶対的な主従関係のなかで精一杯生きぬいた男の姿を骨っぽく描いている。

本作品は1952年(昭和27年に左派社会党の機関紙「社会タイムス」(編集局長・青野季吉)に連載されたものである。連載小説にありがちな冗長さや緩みがまったくみあたらない希有な作品といえる。いままで単行本にならなかったのが不思議というほかない。

作品の舞台は江戸時代の初期、「会津騒動」が題材にした歴史小説である。会津藩主・加藤家の家老である堀主水は、先代藩主の嘉明の死後、子の明成にも忠義をつくそうとするのだが、もともと主水にふくむところのある明成にとっては、忠言がいちいち意にそぐわない。

明成からは疎まれてゆく主水は、臣下としてどうすれば明成をいさめることができるのか。自らの一命をかける心づもりで手をつくすが、主水の思いとは裏腹に、かえって明成に冷遇されてゆく。

とうとう主水は主従関係を断ち切ろうと覚悟、一寸のゆるぎもない綿密な計画をもとにして一族もろともに脱藩する。主人にひきいられた300人あまりの一族は、整然とした行動で城下をぬけだす。まんまと脱藩に成功した主水の一行が鶴ケ城の天守にむかって鉄砲をしかけ、三度筒音をひびかせるシーンなど、主水一族の決意表明をみる思いがして圧巻である。

主水に、まんまと脱藩された加藤明成は怒り狂い、たとえ藩を失おうとも捕らえて死罪にしてやると執拗に追手をおくるのだが、姿をくらました主水のゆくえはわからない。

先代の加藤嘉明の信頼厚かった主水がなぜ城下をぬけだしたのか。明成がなぜ主水を疎ましく思ったのか。物語の進展とともに明らかになってくる。主人公の心の襞(ひだ)が克明に描かれている。

物語の背後には封建体制のなかでの主君と家臣の忠節と利害、父子の愛憎、幕藩体制の権力構造があり、そういう意味でもきわめて骨太な構成になっている。

主水一族は2年あまりも逃げつづけたが、最後は紀州藩にとびこみ、明成が武家諸法度に背いている事実をもって幕府に上訴するという手段に出るのだが、将軍家光の「主をないがしろにした助けては、世がみだれるわ」という一言であしらわれ、身柄を会津藩にひきわたされる。

当時、旧豊臣派の大名をつぎつぎと取りつぶしていた幕府は、ここでは武家諸法度にそむいていた明成に眼をつむり、主水をみごろしにした。

ところが……。明成はながねんの宿願を果たして、主水を獄門にしたが、それがもとで、自己崩壊して藩主の座を投げ出してしまうことになる。幕府のしたたかさが浮き彫りになるのである。

田宮虎彦は、この作品で、時代というものに肉薄して、翻弄される人間の姿をくっきりと浮かびあがらせている。 最初から最後まで息もつかせない物語の構成、作者にとって思い入れのある作品であったことがみててれる。

最近、それほど必然性も感じられないのに人を斬る、チャンバラ小説、時代小説がやたら横行しているが、本格的な歴史小説はほとんど眼にすることがない。そんななかで田宮の『寛永主従記』を読んで、久しぶりに文学的な香が高い歴史小説のおもしろさを満喫した。